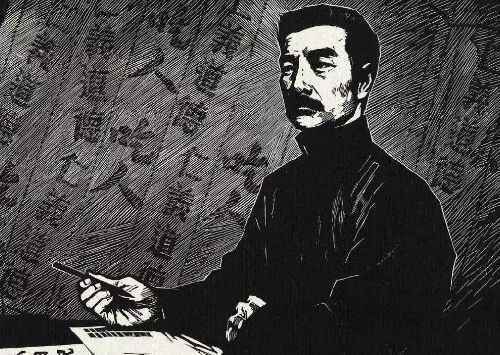

鲁迅先生有多狠?看看他留下的7条遗嘱,你或许就明白了美搭

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。”——鲁迅《自嘲》

时间确乎过去很久了,年代也已经变得不再狰狞,至少文学作品中又能再现靡靡之音,世界还需要弃医从文的人吗?好像不怎么需要了,连鲁迅的文字都成为了历史的呐喊,课本上他的踪迹也渐渐减少,但这并不妨碍他是中国文学史上的太阳,而这篇文为简短介绍他漫长的一生和他令人惊讶的遗嘱。

一、弃医从文

鲁迅出生于1881年,那时候光绪帝在位,慈禧掌权,国内上下的目标还是走科举然后做官,所以1892年11岁时他开始在三味书屋读书,但因为祖父下狱,父亲染病,每天与药铺打交道,又观鸦片腐蚀了大家精神,又腐蚀了大家的身体,国人都是孱弱的样子,于是心里生出了要从医的心思。

他从医的心思非常坚定。1898年他升入南京水师学堂读书,心思却并不在科考上,不过他叔父固执,非催着他去考县试(科举考试中的童试,童试分为县试、府试和院试,通过县试才能参加府试),鲁迅拗不过,最终不情不愿去参加了,不过中榜了之后,他就很精明的以自己四弟周椿寿患病为由,避开了所有的考试,专心在求医的道路上。

但计划总赶不上变化,1904年的清朝经历过鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华后摇摇欲坠,于是国人在国际上的地位也成为了最底层的小丑,正好9月他前往日本仙台医学院求学,却因为是中国人而备受歧视,在日本人眼里中国人都是“低能儿”,比如说那年他解剖学拿到了59.3分(满分50),就被怀疑是偷了答案,这让他倍感愤怒。

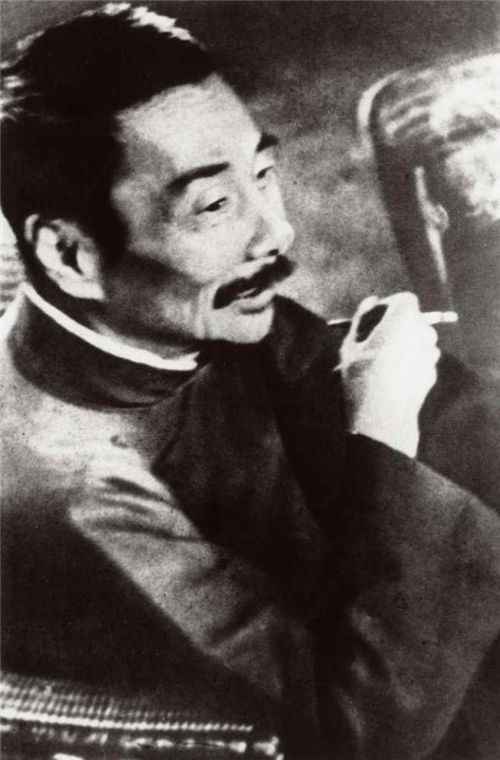

最让他感到愤怒中又无限悲哀的是一次上课,当时课上正在放一部影片,片子中被押着即将砍头示众的是一个中国人,他的身份被说成是俄国收买来刺探军情的汉奸,所以日本兵抓获之后要将他处死,而旁边明明站着很多身强体壮的东北人,但个个都无动于衷,于是班上的日本同学拍着手就说:“看这些中国工人多麻木,中国一定会灭亡!”

这一幕幕和这一段话语,以及当时既定的事实,都让鲁迅恍然大悟——学医是医不好国人的,因为病根不在于身体,而在于精神!于是他当即站起来瞪向那个喊话的日本同学,然后目不斜视走出了教室,随后于1906年7月回到东京,不再读书上学,开始从事翻译工作,并千方百计自学了德语和俄语,准备投身于文学事业大干一场。

二、褒贬人生

1918年5月他发表了第一篇白话小说《狂人日记》。这篇应该事大家比较熟悉的作品,是鲁迅最擅长也是最经典的文风,也是他的奠基之作,他用“狂人”自述,但狂人说的其实是思想启蒙者,用“吃人”来比喻封建社会的对它的压迫现象,使得这短篇小说既含蓄又凛冽,虚实相证,暗示对照,一在《新青年》上刊印就引来了广泛讨论。

1920年他又发表了小说《风波》,当时正是辛亥革命后的第9年,中间朝廷又经历了几轮复辟,一是袁世凯的“帝制”,二是张勋拥立溥仪重登帝位,于是鲁迅以江南水乡发生的一起由辫子引出的风波,来表示辛亥革命的不彻底性,以及封建礼教因为这几轮复辟,还在农村肆意妄为的真实情况。而这篇在小说再一次得到了高度的关注。

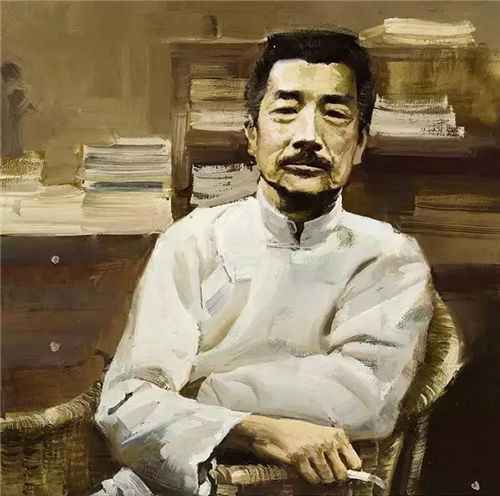

此后1923年出版了小说集《呐喊》;1924年和梁遇春、林语堂、钱玄同等作家结“语丝社”,发表《论雷峰塔的倒掉》并成为主将之一;1926年在避难中依然笔耕不辍,出版第二本短篇小说集《彷徨》;1927年赴中山大学任教,多次发表演讲,同时拒绝了作为诺贝尔文学奖候选人;1930年发起组建“中国自由运动大同盟”......

鲁迅弃医从文,并且坚持为新社会向旧社会发起挑战的行为,在各界中广受好评,那时候他是腐朽之物最害怕的“神笔”,也是群众最期待和最依赖的发声者,所以伟人说他“不但是伟大的思想家还是伟大的革命家”,韩国文学评论家金良守直接称他为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”,苏联法捷耶夫直接将之比为“中国的高尔基”......