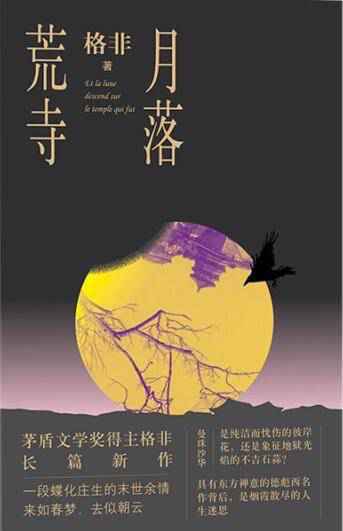

先锋与古典之间:《月落荒寺》的抒情传统美搭

《月落荒寺》是格非写作的一次折返。它转向了古典、抒情的传统。可以说,他是用浪漫主义风格写就了现实主义的质感骨力。《月落荒寺》与《江南三部曲》《望春风》形成一种参差对照的美学。这次他并没有在历史叙述里深曲绵亘,而是在当下生活里,窥测真实和虚无人生的界限。格非自言,从《隐身衣》到《月落荒寺》,两部作品形成了互文延展的外在关系,人物阶层虽不同,却有一个共通主题,那就是显与隐,幻象与真实。生活有时不能靠感官来表象,它把真相藏于无形。

小说的线索是网状勾联的。格非擅于把众多线头既收又放,在看似恣意铺陈的故事河网里,既有“支流”蔓延,又有“主河道”的聚合。主人公林宜生原本研究哲学,却在一所理工大学负责两门政治公共课教学,这就像一切“错位生存”的开始。他在各种文化培训讲座里,顺风顺水,也疲于奔命,大大改善了物质生活,却陷入妻子出轨、离婚出走、忧郁失眠的困厄。他长年受到母亲检举攻击,又与儿子关系紧张。这种混乱失序的生活本质,让知识分子的表面光鲜成了浮沫。直到一个奇女子楚云走进生活,在暧昧迷离的同居时光里,林宜生开始反思生存的真实性,与自我、他者相处的生存位置。有意味的是,我们可以觉察到楚云在小说里的虚幻性。

格非赋予这个人物的理想托寓,甚至达到“神话虚构”的程度。小说里提及“下凡”和“召回”的隐喻,就是一个明证。在我看来,《月落荒寺》和《隐身衣》只是人物形象延展的关联。真正深层的“潜文本”却是《红楼梦》。二者在情节、符号和隐喻的埋设,都构成一种双关。宜生在午后入迷做梦,不知楚云是真是幻,与宝玉在可卿卧房梦游太虚如出一辙;楚云为弃婴(秦可卿亦是),被道士起名,还有一句判词:“楚云易散,覆水难收”。这不也是化用金陵十二支曲的手笔?小说闪现遁去,进行预言的猥琐道士,又像《红楼梦》里跛足道人的变体。

楚云的才美双绝,与宜生的现实朋友们始终“有隔”。这从她与宜生众友品茗,始终不碰一口,可见一斑。即使格非在写宜生与楚云的肉体关系,也是高度艺术化的:性,源于诗词俳句的“共情”,来自帕斯卡尔的“概率”。宜生把获得楚云的瞬间,视为“天赐幸运”。以至于,作家并没解释两人情感的逻辑,就用一种瞬间永恒的偶然爱情,造出了禅宗境界。让人惊异的是,格非亲手自毁了这种唯美主义,用残忍的痛感和耻感,充盈一种受虐的烈性刺激。他对楚云被黑社会复仇劫持后,遭受蹂躏,凌辱毁容的描写,过于真实,也令人不适。这让人想起郁达夫,《迷羊》《她是一个弱女子》,一边是感物吟怀的诗意,另一面就是痛苦惨烈的耻辱。那种自尊毁灭,无法自视的折磨,就像《春琴抄》里的幻灭。

在我看来,格非延续了古典小说里才子佳人的美感理想,也有民国以来“名士风流”的小说作派。他用林宜生的朋友圈(四对夫妇)收纳“取样”了政界、商界、艺术圈的人情世相。楚云的身世之谜又牵引出“辉哥”的“地下江湖”。精于《金瓶梅》研究的格非,显然借鉴了这种透镜衍射社会阶层的写法。我们也发现小说揭示“生活方式”“生存状态”与“精神危机”的所有努力。作品处处充溢精致品味、精英格调,故事在会所、茶社、别墅、山庄等场所游移。这个朋友圈讨论着音乐、艺术、品茗、书法、佛经和藏品,却掩不住精神的荒颓、空虚和衰弱。

周德坤以艺术家,策展人的名头暴富,玩起收藏。陈渺儿爱狗如命,对狗的关怀远胜对人的尊重。李绍基官场失意,心灰意懒,玩物丧志。赵蓉蓉投资房产,与周德坤长期偷情。林宜生靠知识贩卖,“学术生意”经营生活。格非写出了知识分子的多情敏感,反面也诱发行为失检,价值错乱。那种在优雅设计下的“假装”生活,耽溺于享乐奢侈中,在怀疑、焦虑,恐惧与虚无里,不能自拔。从这个层面看,“月落荒寺”就不止是德彪西《意象集2》的曲名,不止是林宜生和赵蓉蓉山中出轨的场景,也不仅是圆明园音乐会里的一个意象。它有价值沦陷的深层指涉――那“白月光”最后是陷落到“荒颓”中的。

当作家把“月落荒寺”的三种功能(情节、场景和意象)统一起来时,一种令人醉心迷惑的神秘主义出现了。它就像音乐里的主题重现、变奏,多声部的对话,让体量轻盈的作品,也有繁复和精微。格非是如何做到这一切的?答案是:混沌的造境、情绪的弥漫,借助音乐结构,回环往复,回章复沓。我们发现了小说里的断章与接续,如对第1章开篇“差异化的复写”,既有“补述”“闪回”又有对悬疑的“释惑”。格非动用他深厚的音乐和电影修养,就像一个高妙的剪辑师把故事和意义的“浮岛”,组成意义藏隐的“岛链”。