大师的成名作好在哪里?几张动图可能会让你恍然大悟!美搭

好机友摄影最近更新了摄影佳片欣赏库,佳片总数量达到2800多张,题材覆盖山景、水景、花卉、建筑、街拍、银河、星空、美食、昆虫、插花、极简、几何、美女等多种题材,内容将持续更新。建议同时阅读

没有哪个摄影人不知道布列松。即便是今天,他的照片同样具有非凡的魅力。而其提出的“决定性瞬间”,不但没有落伍,反而越来越多的人在进行学习。

原因就在于,布列松的照片是可以经受时间检验的。因此,分析大师拍摄的作品,可以少走弯路,学习精彩照片的“根源”所在。

那么布列松的照片为何有那么大的魅力?看了这些动图你或许就会明白。

“决定性瞬间”的重要性

下面这张照片想必各位都不会陌生。这里的“瞬间”,除了抓住了自行车经过的一瞬,更关键的是其在镜头中的位置。

通过动图可以直观地感受到,如果没有抓拍到这辆自行车,或者进行抓拍时,自行车还没移动到画面的左上角(楼梯引导视线的位置),这张照片都不会呈现目前的效果。

再来看看下面这张照片,如果要是没有这个飞奔而过的人影,只不过是一片臭水沟而已。

如果再细想一下,画面中有人物,但他是在走路,或者并不是两脚悬空的状态,画面的动感还会如此强烈吗?因此想让拍出的照片更吸引人,就要去捕捉那些更具视觉张力的瞬间。

同样的道理,下图的亮点,除了为画面加入了一个人来营造动感之外,其“瞬间”的体态不禁让人联想“是什么事让此人如此着急?”

也许布列松从这个女人开始往家跑拍了很多照片,捕捉了很多跑动中的“瞬间”。但只有这张照片的“瞬间”是最打动人的,是具有“决定性”的。

利用对比营造视觉冲击

很多摄友拍摄的照片之所以平淡无奇,往往是因为缺乏对比。在布列松的纪实照片中,很多都是利用了人物表情、体态的对比,形成一定的视觉冲突,进而引发观者对画面内容的思考。

比如下图,正是通过左侧偷看的人,与右侧的人形成了鲜明的表情与体态上对比,才让照片具有故事性。

下图拍摄于乔治六世的加冕礼,当世界各地的记者都在关注仪仗队时,布列松却注意到了这位男子:由于通宵过来占座,等盛典真正开始时,却撑不住睡着了……

鲜明的形态对比让画面具有很强的形式感,并引发观者的思考。

如果布列松仅拍到上面观礼的人,或仅拍到睡在报纸上的人,画面中就缺失了对比。

带来的后果就是,不但画面的故事性与趣味性都完全丧失了。更重要的,画面所要表现的主观思想也截然不同。

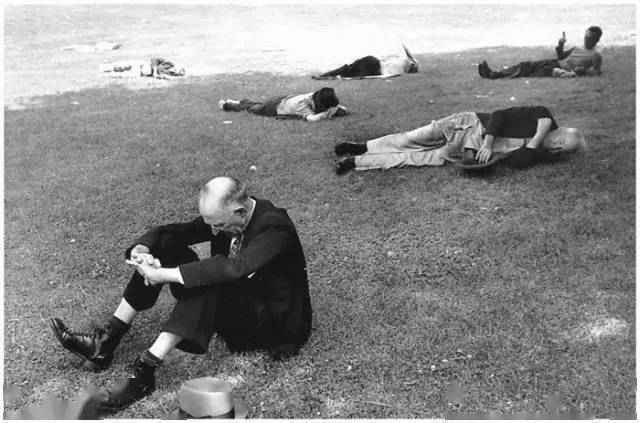

通过类似方法营造的对比,在布列松拍摄的多张作品中均有表现。比如忧郁的绅士与草地上躺着的人形成的对比

比如柏林墙边断腿的老兵和警卫产生的对比

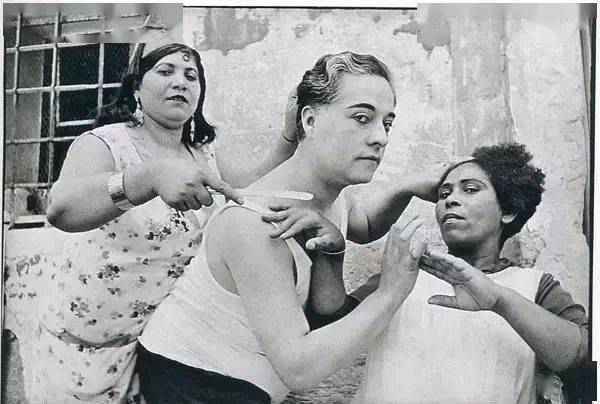

路边理发人,不同的表情和动作形成的对比

一个女人认出了当年纳粹集中营中迫害她的人,并通过表情、动作,以及背后的人群形成了对比与冲突。

通过近大远小的透视关系形成的对比

所以,善于从环境中发现并突出对比,往往是拍出精彩画面的关键。

跟布列松学构图

除了决定性瞬间,布列松的构图也是非常的巧妙,并且尤其擅长运用画面中的线条。

1.利用线条引导视线

还记得本文第一张照片吗?其中提到了利用楼梯将观者的视线引导至主体。类似的方法,在布列松的其它作品中同样有所使用。

比如下图就是通过护栏的线条,引导观者的视线向远方延伸,从而令整个画面充满纵深感。

在引导视线的同时,还可以利用黄金分割构图法,让照片具有明显的视觉焦点。

2.利用人物形成线条

之所以说布列松非常善于利用线条,是因为他不但经常利用肉眼可见的线条,还会通过人物形成“隐形的线条”。

比如下图就是通过人物构成了弧形线条,刚好将画面分成两半。

还可以利用线条,让看似杂乱的人群形成一种潜在的规律感与形式感。比如下图中的人群就形成了互相垂直的两条引导线。

依旧是利用人物形成的线条,来让纪实照片具有形式美感。

3.常规构图方式也能出大片

为何三分法构图被称为经典中的经典?就因为其在不同题材,不同场景的拍摄中,都能让画面看起来重点突出,并且生动,不死板。

还有各位熟知的对角线构图。只要用得巧妙,同样可以出佳片。比如下图就通过光影形成的对焦线,将画面分成了两个部分。

而在这两部分中,又分别有一个人影,从而将一个很普通的场景,拍出了强烈的形式感。