奇怪!日本人为什么现在还在用翻盖手机?通信

智能手机市场已经日趋成熟,走在大街上,我们已经很少能再看到带九宫格按键手机的身影了。

但在一衣带水的日本,我们又能看到另一番景象。

在很多人眼中,日式手机是「加拉帕戈斯化」的产物,意思是说它们只能在特定环境下生存,并带有着极强的地域性特性。

事实上,在日本的商业、文化领域,你多少也能看到这种现象的映射。很多在日本人眼中的「常识」,另一个国家的人看来可能就不会被理解。

而在手机这个领域,那些经久不衰的长条形翻盖机便是很典型的例子。哪怕是在 iPhone 已经占领了当地各大电器商场的当下,日本人依旧没有放弃它们。

▲ NTT Docomo 于 1991 年推出的「mova」系列,最左边的就是一台翻盖机。图片来自:ジャパンアーカイブズ

从历史上来看,翻盖机在日本出现得很早。在 1991 年,日本电信公司 NTT Docomo 推出的首批「超小型便携电话」系列中,你就能看到一款可上下翻盖的机型。

但在这个时候,手机和我们当年的「大哥大」一样,是土豪的玩物,也是单纯的通信工具。

直到 21 世纪初,随着成本下降,手机的价格开始为大众所接受,才作为一种新兴消费电子产品,在日本消费者中普及。

▲ 图片来自:NAVER

不过,在那个直板横行的年代,翻盖手机是怎么在日本流行起来的直至一骑绝尘,原因也是众说纷纭。

有人认为,翻盖手机的内外屏设计,切中了日本人对于隐私的高需求,这样他们就能在不打开屏幕的情况下,快速浏览短信、来电等信息概要的同时不被人关注到其中细节。

还有人说是因为喜欢翻盖机「啪」那一声的开合音。

但最合理的解释,还是和手机定位的变化有关。

▲「i-mode」于 1999 年上线时,展示的机票预订功能,当时手机还处于黑白屏时代

这里就不得不提及 NTT Docomo 推行的「i-mode 模式」了。

日本在 2000 年左右就开始正式商用 3G 网络,比中国早了整整 8 年,而作为日本最老牌的电信运营商,NTT Docomo 也选择在 21 世纪初,就开始将新闻浏览、邮件收发、车票预订等我们如今司空见惯的服务,植入到当时的功能机中。

有了这些服务,手机就不再是单纯的通信工具了,而是摇身一变,成为了多功能的服务设备。

这些手机还配有一颗专门的「i-mode」按键,用户进入后,就能在菜单中查天气、查地铁通勤时间、看电子书等等,甚至是直接使用各种日本网站的服务。

▲ 图片来自:新浪科技

这套由运营商建立的封闭化生态,也被中国电信运营商借鉴了过来。我们在中国移动合约机里看到的「移动梦网」计划,也沿用了这套聚合型服务。

只不过,当时中国还处于 2/2.5G 的网络环境,还承载不了庞大的数据接入,体验上并不如 i-mode 的完整。

▲ NEC 为 N502it 准备的宣传广告,强调了大屏和彩屏两个卖点。图片来自:懐かしCMチャンネル

配合「i-mode」的出现,日本手机也迎来了一次「升级潮」。其中 NEC 推出的 N502it 手机,就首次配备了大尺寸的彩色 LCD 屏幕,迅速在年轻群体中爆红。

翻盖手机的优势也是在这个时候体现出来了。由于「i-mode」本质上是各种移动互联网服务的聚合,自然需要一块大屏幕来呈现,而翻盖机则可以在保持同等尺寸的情况下,兼具大屏幕和实体键盘,满足人们浏览和打字的需要。

▲ 2006 年夏普发布的 3 英寸电视手机 SH903iTV。图片来自:ASCII.jp

到后来,日本网络环境变得更好后,很多翻盖机还可以将屏幕转成横屏,在机身侧面拉出一根小天线,就能用来收看电视,这同样是智能机在日本兴起前就普及的功能。

▲ 不少动漫作品也会出现翻盖机,也为它们贴上了日系、二次元的标签

这种翻盖机也在中国流行过一段时间。我记得在自己初高中的时候,日式翻盖机便俘获了大量女生的欢心,一方面是因为屏幕够大、自拍好看,另一方面则是适合拿来 DIY,当时翻盖机上贴满闪钻,配个挂绳都是很常见的事。

▲ 夏普曾在中国市场推出过几款双屏翻盖机

甚至就连男生们,也学会利用起翻盖机的内外双屏,将它们打造成一台「电子书阅读器」。毕竟就算不掀开屏幕盖,外屏也能正常浏览长篇的文字。

▲ 在翻盖机最鼎盛的时代,日本运营商每年会推出约 20-30 款新机型。图片来自:Gigazine

可惜的是,NTT Docomo 并没能将自己超前的移动互联网模式复制到海外地区,反倒是封闭的生态环境,间接限制了日本本土手机厂商的创新能力。

随着 iPhone 的出现,以及 Android 系统等「舶来品」的到来,手机产业的主导权开始由运营商侧转向厂商,原本被 NEC、松下、富士通、夏普等日本本土厂商垄断的市场,却在智能机时代的竞争中渐渐败下阵来。

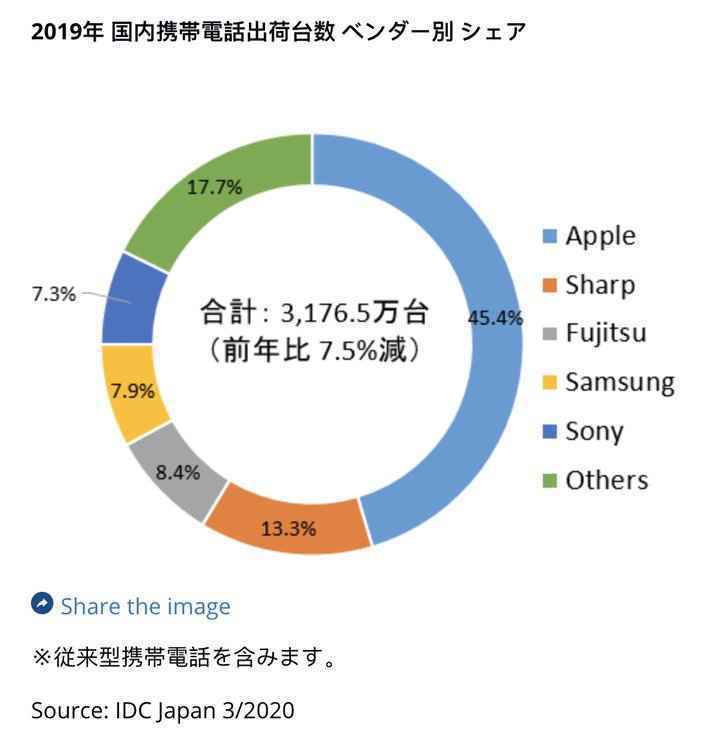

▲ 2019 年全年日本手机市场的各品牌占比,苹果处于绝对优势地位。图片来自:IDC